当前女友成为家人

导语

可能是最近光棍节临近,生活空虚寂寞,外加之对于青春恋爱系作品的渴求日益增长,使得我在看到首页时间线的推荐之后的十小时内,吃奶一般地读完了目前连载的全部36章,读完之后大呼过瘾,故醒来马上开始码我的首篇安利文。(本文几乎不涉及剧透)

正文

可能是真的不多见,也可能是鄙人见识过于短浅,以往的轻小说,会着力去描写和前女友的回忆的,除了《学生会的一存》之外,其他的我真的没能拜读到。而在各种机缘巧合,或者说作者的安排之下,从前女友的关系变到同在一个屋檐下,全天几乎24小时都在一起的义姐弟的,可能真的只有这部《继母的拖油瓶是我的前女友》。为什么我会因为这部小说头一回去尝试着去写一篇安利文呢?这边就给出几点,剩下的请大家阅读原著。

安排

本书前段多次出现的,就是主角对于神明(作者)安排的反复辱骂,这可能是作者的一种自嘲吧。但正因为在平淡的主角身上辅以现实生活中几乎不可能遇到的超低概率事件,又用了合理的方式去解释这种事件发生在主角身上的原因,使得原本带有一些奇幻系色彩的故事变得更为生动真实起来——“这好像确实会发生呢”——如同这种感想一般。很多轻小说采用的是事件推动情节发展,附带人物情感线,这就考验一个作者的安排能力到底如何——你不能太出格,也不能太平淡——而紙城境介在这点上已经做的相当不错了,虽然安排的几乎都是些日常事件,但是从头看下来没有一种乏味的感觉,而是一种似见未见的感觉,这点我们跳到套路与反套路一节在进行详述。

青春

也许是最近读了太多 2ch 上的长篇故事了,像什么《青梅竹马春天就要去大阪读大学了》,什么《借给青梅竹马草莓棉花糖后》,什么《想要揭穿班上太完美女孩的弱点》之类的文章,都是十多年前的老故事,但是也让我得以一窥你日当时普通高中生的生活实况。读得多了,一声感叹,原来你日 ACG 作品中许多的描写确实是来源于现实生活的,比如青梅竹马在青春期到来之际必定会疏远,比如和异性交往挺常见的什么的。

当然真的要扯青春这个话题我能给你再写个2000字来,邻国的轻小说作品中即使不是将主角置于青春时代的也大多都会带上那么一丝青春气息。“最美好”的年纪似乎确实值得被各种艺术作品大书特书,但是青春大多时候也只能作为作品的年龄背景,有了这个背景,作品中的很多情节就像得了免罪金牌一样,怎么招都说的通了。

然而本书却并没有过分的利用青春去写一些很出格的事情,当然了第二章那个除外,反而处在青春期对异性生理上的好奇与跟异性交流的那种羞耻感倒是描写的比较真实。互相作为前男女朋友的情况下长久居住在一起还是同班同学,每天除了睡眠时间和呆在自己房间的时间都是和对方在一起,难免过去被藏起来的情愫又会慢慢的化开,但又由于性格使然和其他各种各样的原因,让这两人没法好好的,坦率的说出自己心中的感情。然而在日常与非日常的各种事件推动之下,堵在心口的巨石也开始慢慢碎裂了,这也许是本书最吸引着我的一点吧,也就是所谓的成长。

很多人喜欢看这本是因为有糖吃,确实本书甜,但是这糖也不是直接给你摆到台面上,比如《青春野狼》经常用的那种方式来给你喂糖吃,而是需要你去自己寻找埋藏在文字中的糖。

双视角

多视角的描写方式多见于群像剧作品中,比如《Gamers》,又比如《如果妹》。但是将视角限定于主角二人且以第一人称的方式来叙述故事的,在轻小说作品中我还是头一回见到。本书的前中段,基本是以双人的视角,一段事件在某人的视角过完一遍之后马上换人再过一遍,由于是第一人称描写,双方心理活动上的差别就很自然地为读者所捕捉,也就能解释读者阅读过程中产生的疑惑。

而且由于第一人称视角的限制,双方产生的各种不自然行为变成了谜题一般的存在——“咦,他(她)为什么这么干?”——这类问题在阅读的过程中时不时的就会在脑海中蹦出,使你反复去揣测人物(作者)的意图。更换视角之后,你在上一段产生的疑惑便会自然而然地解开,有时甚至会拍案叫绝,连连卧槽夸赞作者——这仿佛就是一种轻推理小说——就比如说目前简体译版的黄金周篇,就是带有一定的解谜元素的。

套路与反套路

轻小说读者最熟悉的是什么?套路。这几年能让人为之叫好的轻小说大多都是从套路中出发却跳脱出套路,比如平坂读标题误导向的《如果有妹妹就好了。》,比如鸭志田一的《青春野狼》,又比如“怎么将哥布林斩草除根”的《哥布林杀手》。

而本作设定上有套路吗?拖油瓶设定的作品近几年出名的有《工口漫画老师》和《如果有妹妹就好了。》等等,而前女友设定的不是太多见。如果把范围再扩大一点寻找相似作品,可以扯到《家有女友》,但是跟那部三角关系扯不断理还乱的漫画相比,本作拖油瓶只有一个,而且不像某渣男和某妹妹成为家人前上过床那样,至少本作男女主关系还是仅限于接吻状态的“纯洁”前男女朋友关系。所以这么一看,在大的情节设定上,紙城境介确实抓到了一个几乎没被用过的题材,写的确实也不错,所以能够火起来,也是必然。

再来看男女主的设定套路吗?男主是近几年挺吃香的文弱男青年,跟个大老师一样,但是没特别提过他的长相是不是很残念。而女主身上有一些套路存在,比如原土气妹原不显眼人士等等等等。而配角方面,有对青梅竹马的存在,男方是开朗系帅哥形象,女方是开朗系小可爱形象。

接着来看小情节,因大部分的小情节都是日常故事,所以很难具体的说是不是有套路的成分存在。

总结下来就是本作是反套路作品中掺杂了一些套路元素,大体上是一部反套路的存在。

结语

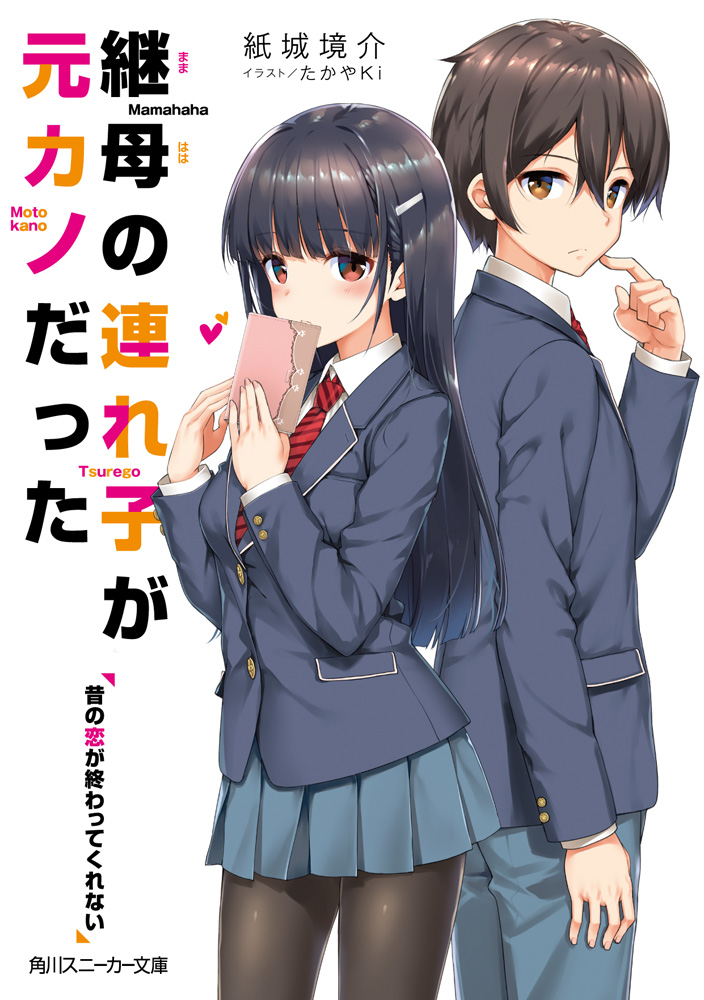

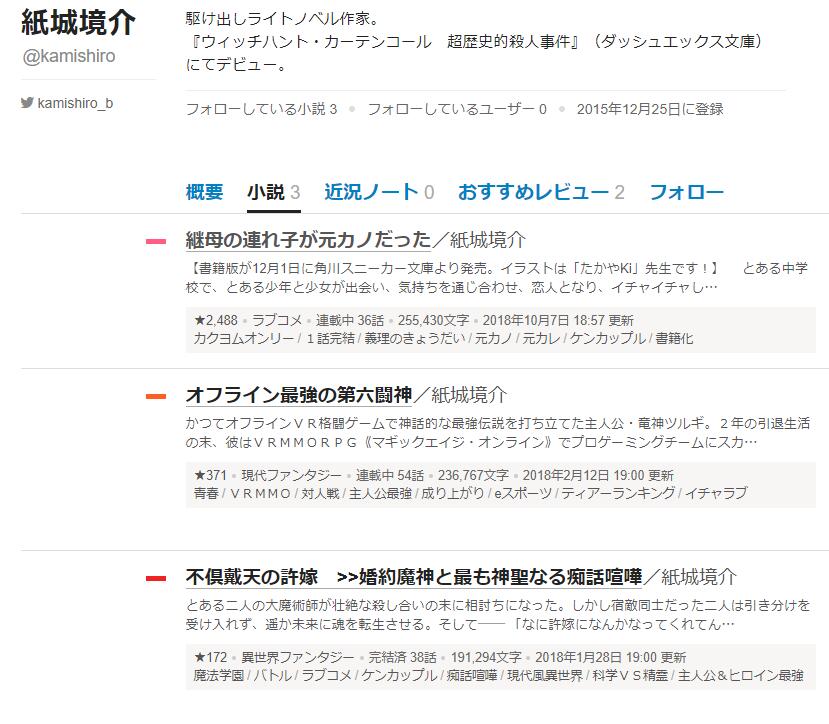

在简单查看了作者以往的作品之后我惊讶的发现,紙城境介以往的作品几乎都是“魔王勇者”类的冒险题材,这部“拖油瓶”可能是他公开的第一部将舞台搬至现实生活中,将题材改为青春恋爱系的作品。

而“拖油瓶”也并不是他文库化的出道作,之前的两部文库化作品都只有1卷就没有下文了。

意外的是,虽然之前不曾公开过青春恋爱系的作品,但是一公开,就吸引了不少读者。从上面第二张图的星星数量跳了一个等级也可以看出这部作品确实比作者之前的强太多了。

无论如何,我希望看到这篇文章的读者,不管你是不是日轻爱好者,还是普通文字读者,都可以去试着读一下这本即将文库化出版的网络轻小说。

目前大陆翻译首发在继母的拖油瓶是我的前女友吧,轻国论坛有转载,EPUB 版见突然发现少了EPUB,论如何换着方式吃狗粮。

当然,我们要支持正版,本书的文库版马上将于12月1日出版了,有能力,又喜欢本书的朋友可以多多支持一下,反正我是要买了。

一句充满魔力的咒语

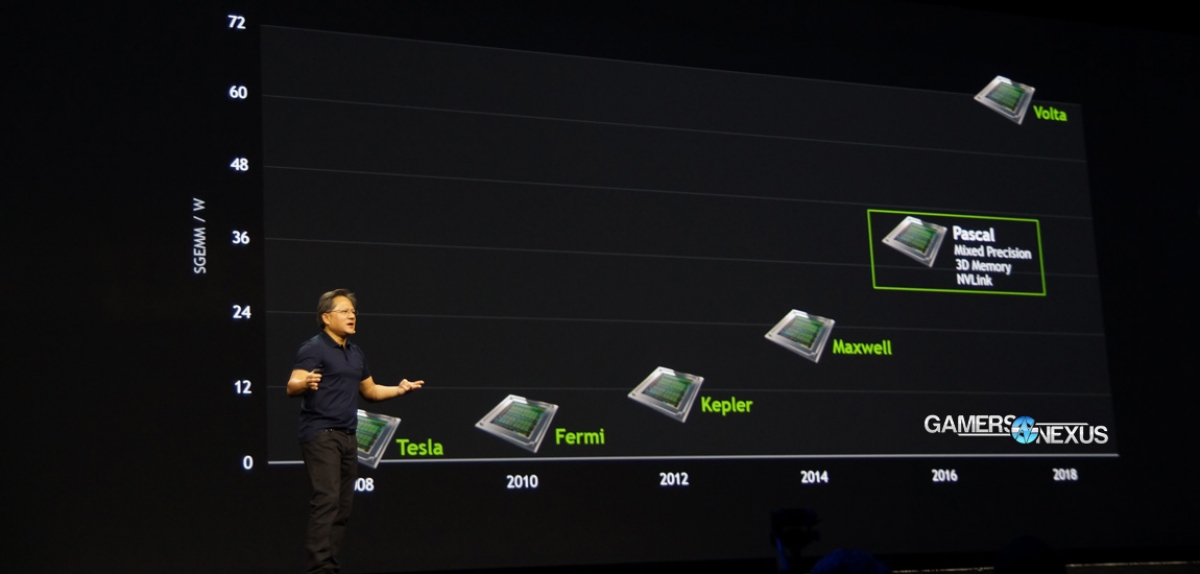

一句充满魔力的咒语 2015 年 Roadmap

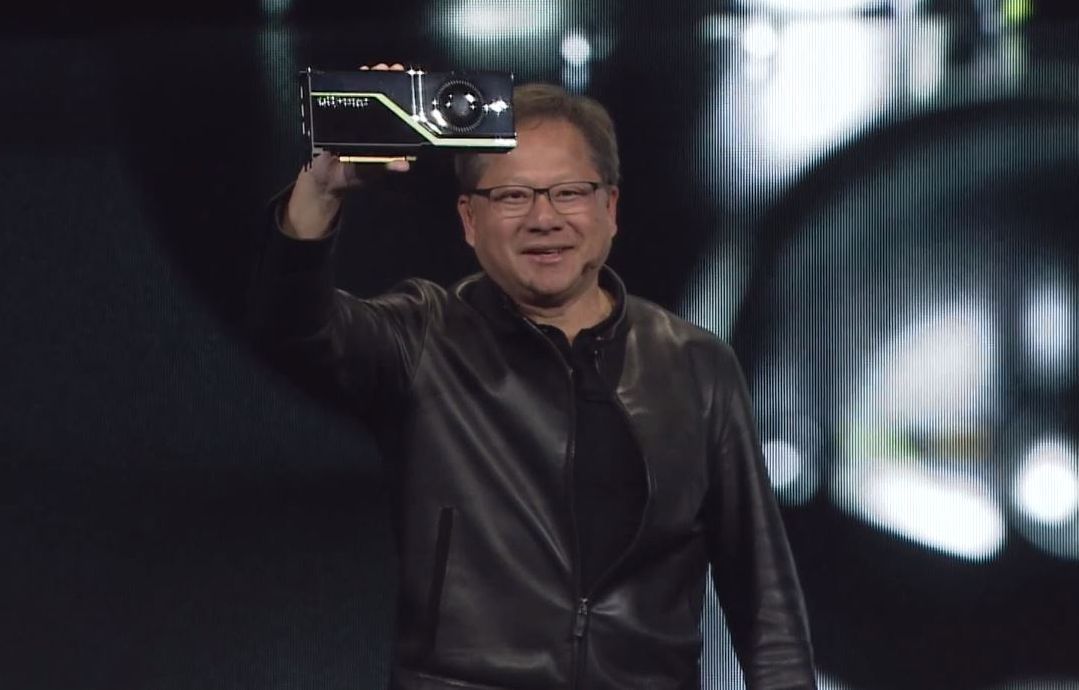

2015 年 Roadmap 老黄举着新的 Quadro RTX 显卡

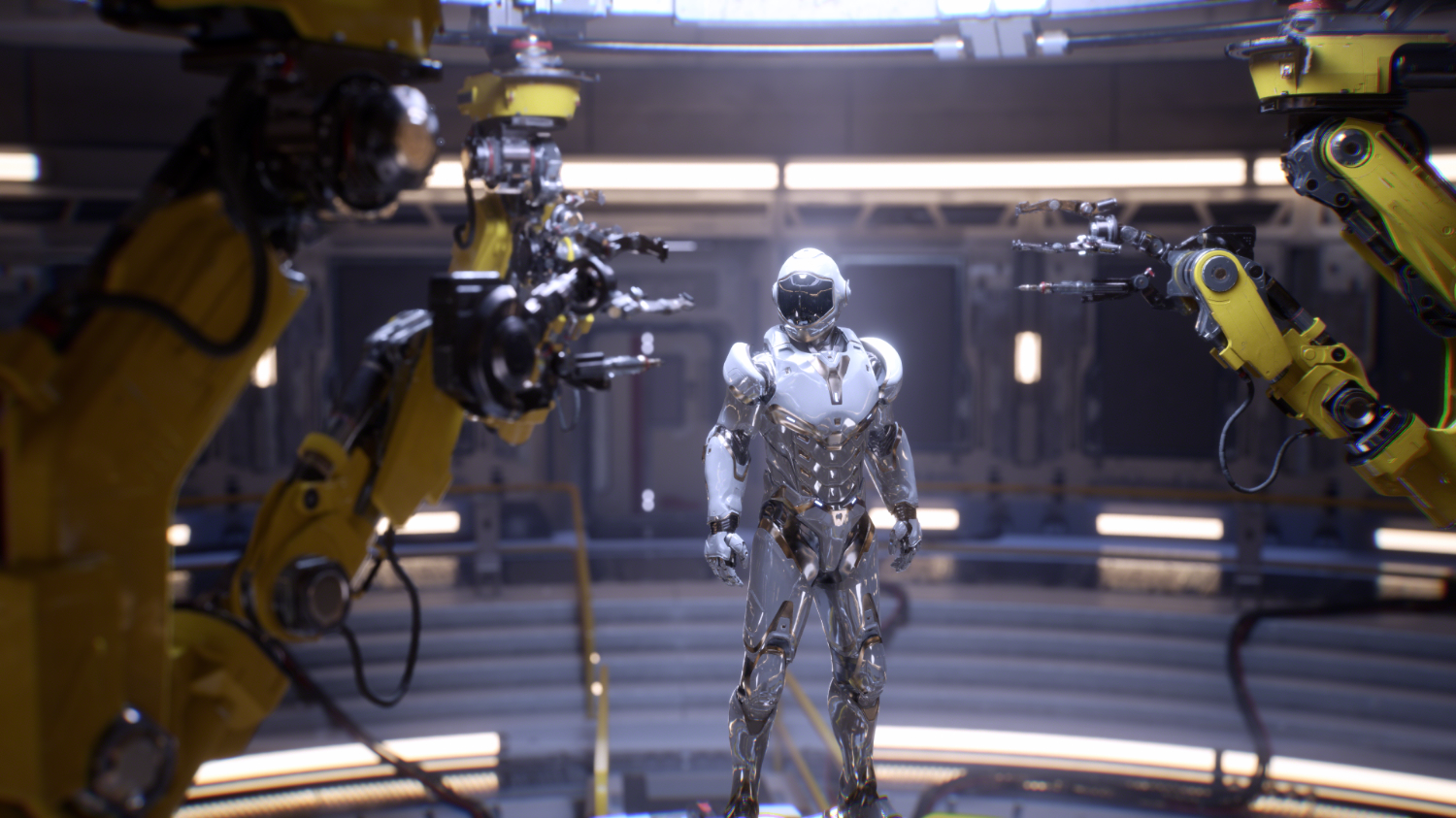

老黄举着新的 Quadro RTX 显卡 实时光线追踪样图

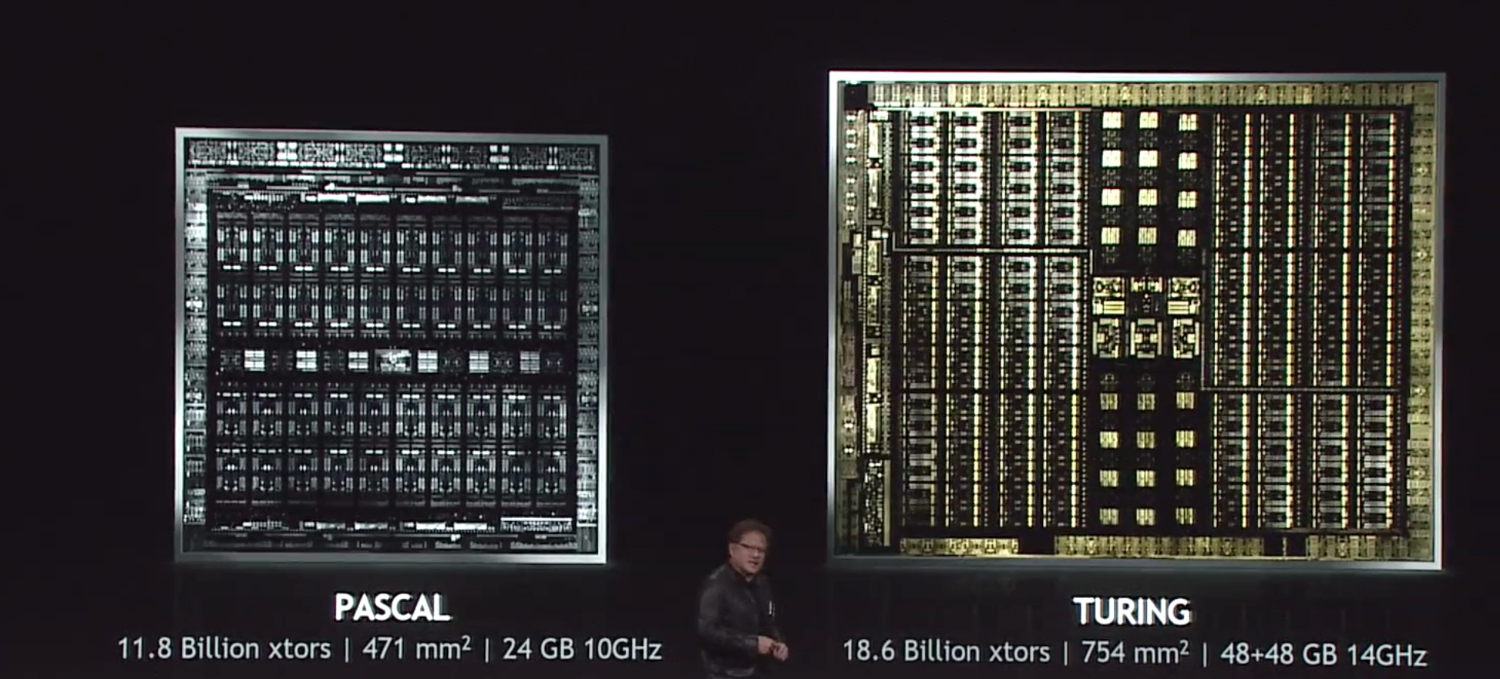

实时光线追踪样图 Pascal VS Turing

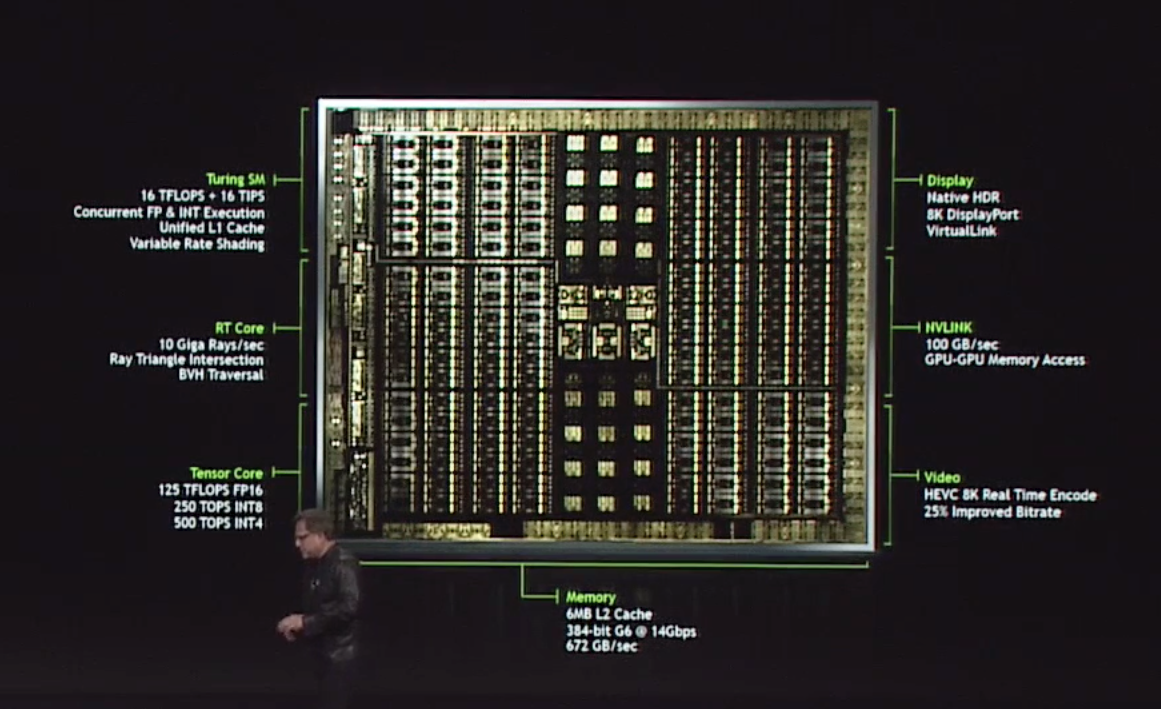

Pascal VS Turing Turing 架构图

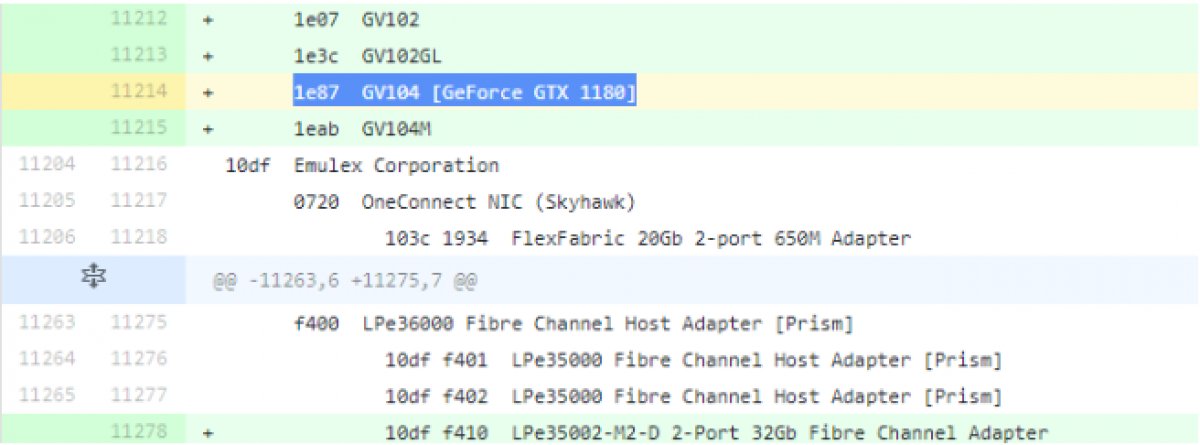

Turing 架构图 GeForce GTX 1180

GeForce GTX 1180